カルチャー

【#1】オルタナティヴ編集手帖 – インタビューの祝祭(前編) –

2022年5月20日

photo & text: Kosuke Ide

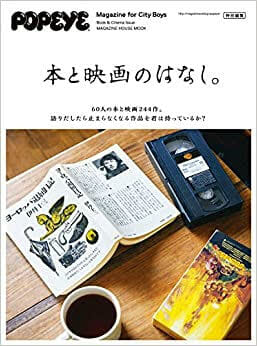

2012年に『ポパイ』本誌のリニューアルのタイミングで連載開始して以来、担当ライターとして続けてきた「本と映画のはなし」というインタビューのシリーズが、この5月号で最終回を迎えた。10年間もルーティンで毎月続けてきた仕事というのはえらいもので、すでに終わっているにもかかわらず、先月の〆切時期(入稿日をとうに過ぎたガチのデッドラインの時期)が近づいてくる頃、どうにも気が急いてソワソワし、机の前で立ったり座ったりを繰り返しては、その度に「ああ、もう書かんでもええんやった」と思い直し、安堵と薄寂しさがじわりと胸を浸した。

この連載は毎回一人の方に登場していただき、好きな本と映画を2つずつ選んで、その作品について紹介していただくというシンプルな企画で、合計120人の方々にインタビューをさせていただいたことになる。その対象をこちらで自由に選び、提案できることがまた嬉しかった。自分が関心を寄せる方々が、それぞれの人生の中で感銘や影響を受けた、大好きな本や素晴らしい映画作品を教えてくださり、それをご本人の解説付きで紹介してもらえるのだから、正直これほど楽しく勉強になる取材はない。もちろんインタビューイの皆さんは読者のために話してくださっているのだが、やはり現場で取材対象者と直接対話し、自由に質問してお話を伺えるのはインタビュアーの役得である。思い入れある作品について熱く語る方々の口調、表情、しぐさ、それらが醸し出すヴァイブはこの取材でしか触れ得ないちょっと特別なもので、その瞬間だけは仕事を忘れ、彼らから打ち明け話をしてもらえる親しい友人になったような気分になれるのだった。

これまで20年間ほど主に雑誌の編集者/ライターとして活動してきたので、すべての取材を含めれば、おそらく1000人以上の方々にインタビューをさせていただいたのではないか。ローカルに愛される街の文房具屋のご主人から誰もが知る国民的アーティストまで、植物博士の小学生から政権与党の政調会長まで、ほとんど無節操と言えるほど多岐にわたる人々に会いに行き、厚かましくもさまざまな問いを投げかけてきた。

改めて考えてみれば、インタビューというのも奇妙な仕事だ。多くは初対面である人と、挨拶もそこそこにいきなり向かい合い、短くて数十分、長ければ数時間にわたり会話するのだから。メディアの世界では当たり前過ぎてほとんど気にも留められないが、やはりこれは非日常の祝祭的時空間であり、一期一会のインプロヴィゼーション・プレイなのだ。

マルクス、ヒトラー、スターリン、グレタ・ガルボ、アル・カポネ、ジョン・レノン、ピカソ、毛沢東、ヘミングウェイ、バロウズなどなど現代史における重要人物へのインタビューを数多く収めた『インタヴューズ』(全二巻/文藝春秋/1998年)という本の序文に、こうしたインタビューの“歴史”がまとめられていてめちゃくちゃ面白い。それによれば、有名人の本格的インタビューの嚆矢は、1859年8月に発表された『ニューヨーク・トリビューン』紙の編集長ホラス・グーリーリーによるモルモン教会の指導者ブリガム・ヤングへのインタビューだという(これも本書に収録されている)。

こうして“発明”されたインタビューという手法による記事は、すでに1890年代前半にはマスメディアの世界で大流行になっていたらしい。著者はその理由を、「名士たちに原稿の執筆を依頼する場合に必要な多額の原稿料を支払うことなしに、各界名士と刊行物を結びつける最良の方法だったから」と実に明け透けに喝破していて、思わず苦笑いしてしまう。

この序文では、インタビューという手法がその発明以来、多くの大衆と有名人双方の関心を惹きつけると同時に、対話を「再現」するテキスト化の過程で少なからず生まれる誇張/捏造/誤解/印象操作などが、インタビューイとインタビュアーの間でいかに大きな問題とされ、その“攻防”が行われてきたかを通史的に拾い上げていて興味深い。

その内容は次回で詳しく触れてみたいが、本書では記者が対象者から話を聞き出す技術についても触れられている。インタビュアー自身が饒舌に話す、その逆にわざと沈黙して相手を不安にさせて語らせる。これまでの長いインタビューの歴史の中で、数多のジャーナリストたちがありとあらゆる方法を開発し、駆使してきた。若き日に『ザ・ニューヨーカー』の記者であった小説家トルーマン・カポーティはこんな風に説明する。

「インタヴュー芸術の秘密は――それは芸術なのだ――相手に自分があなたをインタヴューしていると思わせることである……あなたが自分のことを話して、徐々に蜘蛛の巣を紡げば、相手はすべてを話すようになる」

そんな緊張感の高いジャーナリズムの世界とは異なるフィールドで活動しているということもあって、僕はと言えば、普段こうしたインタビューのテクニックやメソッドを意識することは実のところほとんどない。先述のとおり、ほとんど友人にでもなったような気持ちでひたすら興味深く話を伺っているというのが実情だ。Naiveかもしれないが。とはいえ、おそらくこうした技術の類は多くの経験を重ねる過程で無意識下に育まれ、心身に畳み込まれているだろう。そうであってほしい。

だから、インタビューはいつも楽しい。初めて出会う人、何度か話したことのある人、何も言わなくても理解し合える人。緊張することもあるけれど、ドキドキもコミュニケーションだ。相手の話をしっかりと聞いて、考え、思いつくままに訊きたいことを聞き、時には自分が話す。会話の終了のタイミングは誰にも見えていないが、フッと「そろそろ終わりかな」という空気が流れたら、レコーダーを止めて、ひとときのセッションは終演を迎える。

別れの挨拶をして、取材場所のカフェや会議室を出て、一人で歩き出す。そのとき、まだ取材相手の人の雰囲気のようなものが、ぼんやりと自分の体の中に残っている。電車に乗って移動している内に、だんだんとそれが薄らいできて、徐々に普段の自分に戻っていく。そんな時間は、何だかとても幸せな気分になる。

プロフィール

井出幸亮