カルチャー

マジカルチャーバナナ Vol.6

2021年12月28日

cover design: Ray Masaki

text: Keisuke Kagiwada

マジカルバナナ。それは「バナナ”と言ったら”滑る」「滑る”と言ったら”氷」という具合に、リズムに合わせて”と言ったら”で単語をつなげていく、クイズ番組『マジカル頭脳パワー!!』で人気を博した連想ゲームのこと。これは毎回旬のネタを皮切りに、いくつかのカルチャー的な話題を、”と言ったら”で縦横無尽につなげながら語っていく連載コラムである。

〈今回取り上げられる話題〉

世界初の映画上映会、X線の発見、『ヒストリー研究』、小説『タイムマシン』、FBI初代長官、ジーン・セバーグ、牛など。

え、もう12月なの!? 「ふとしたる ことにあはてゝ 年の暮」と詠んだのは高浜虚子だけど、三十路を過ぎてからと言うもの、気づくと年の瀬だってこと自体にあはてゝしまう。まぁ、泣いても笑っても12月である。12月と言ったら、映画だ。なぜか? 話は120年以上前の1895年に遡る。

この年の12月28日、撮影機と映写機を兼ねた装置「シネマトグラフ」をスクリーンに映写する世界初の商業的上映会が、発明家のリュミエール兄弟によってパリで開催された。かねてより映画に類する装置はあったものの、これが現在まで続く映画上映のスタイルを決定づけたことから、この日は“映画の誕生日”ということになっている。ハッピーバースデー、映画!

1895年には、他にもいろんなものが誕生している。有名どころで言ったら、ヴィルヘルム・レントゲンがX線を発見したのも、ジークムント・フロイトが精神分析学への道を切り開くことになった研究を『ヒステリー研究』(ヨーゼフ・ブロイアーとの共著)としてまとめたのも、この年だ。レントゲン写真も精神分析学も、新しい視点で人間の生き様を探求するための道具であると言える。映画もまた、そうした装置のひとつだろう。こんな風に同時代に誕生したさまざまカルチャーに着目すると、その時代の欲望みたいなものも見えてきて面白い。

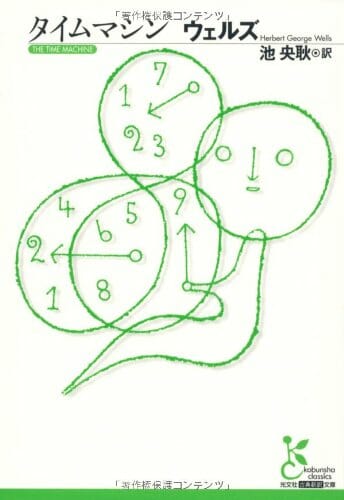

てなわけで、もうちょい1895年史研究に勤しんでみれば、イギリスの小説家H・G・ウェルズが『タイムマシン』を発表したのもまたこの年である。映画とは何かと言ったら、フィルムに光の物理的痕跡として記録した時空間を、いつでも動画として再生可能にする装置である。そう考えると、映画もある種のタイムマシンだと言えないこともない。実際、古い映画を観ると、過去へとタイムスリップしてしまった気分になるなんてことはザラにある。ウェルズの『タイムマシン』は未来への時間旅行を描いているが、これが映画と同じ年に出現したということにも、やっぱり時代の欲望の影響を感じざるをえない。

この“映画=タイムマシン説”については、リュミエール兄弟より一歩早く映画鑑賞装置「キネトスコープ」を発明していながら、木箱を覗き込んで鑑賞するという上映形態が受けなかったのかどうか、とにかく「映画の父」になりそびれたトーマス・エジソンが(しかし、テレビやスマホを用いて1人で映画鑑賞するのがごく一般的になった現在からすると、彼は時代の先を行き過ぎたとも言えるのだが)、晩年に霊界通信機の研究をしていたという話とあわせて考えてみると、よりコクが出るかもしれない。映画は死んだ人間の動く姿と再会できる装置とも言えるからだ。

映画というものが、過去の光がフィルムに残した物理的痕跡の再生を通して、人間を時間旅行へと誘う装置であることは確かだ。けれども、そこに映っているものが、必ずしも真実を伝えてくれるものだとは限らない。撮るものや撮る角度、あるいは編集の仕方は製作者の趣味嗜好に負っており、見せたくないものをデリートしたり、いくらでも情報操作可能だからだ。さらに言えば、今はCGもあり、もはや光の物理的な痕跡をフィルムに刻んでいるから「それは実際に起こったことである」とすら言えない。純粋な娯楽映画なら楽しめりゃOKだけど、大衆に偽の現実を告げるために政治利用されることもあることは、戦時下に腐るほど作られたプロパガンダ映画が証明している通りだ。その辺はやっぱり観る側も注意しなきゃなんない。

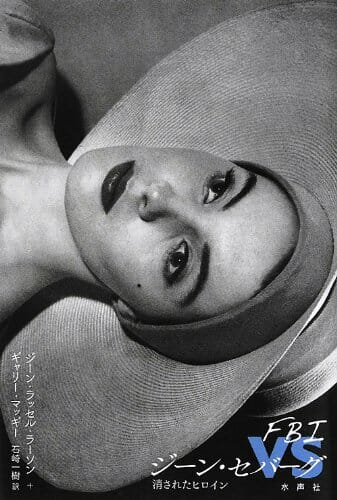

そうした映画の負の側面に目を向けたとき、FBIの初代長官を1935年から’72年にわたって務めたジョン・エドガー・フーヴァーが、これまた1895年生まれであるという事実には興味をそそられる。フーヴァーこそは、共産主義者でも公民権運動家でも大統領(!)でも、自分の政治信条に反する者に対しては、その個人情報をあらゆる手段で集めて脅し、ときには偽の情報を発信してまで嫌がらせをした、要するに情報操作のエキスパートだったから。フーヴァーの魔の手はハリウッドにも及んでいたのだが、その被害者の中には、ジャン=リュック・ゴダールの初長編『勝手にしやがれ』でヒロインを務め、早すぎる晩年は黒人解放運動に深入りしていたジーン・セバーグもいる。

ジーン・セバーグが黒人解放運動を支持するようになったのは1968年のこと。ブラックパンサー党(アメリカで黒人解放運動を展開していた急進的政治組織)の非専従党員ハキム・ジャマルと、飛行機で会話したことがきっかけだった。これを黙って見過ごすわきゃないフーヴァーは、1970年に彼女の妊娠が発覚すると、メディアを通じて「生まれてくる子は黒か白か」なるゴシップを世間に拡散する。結果、セバーグは薬物中毒になり、自殺を図り、帝王切開で早産した子供ニナは2日後に亡くなったという。この痛ましい悲劇に際し、既に離婚していた元夫で作家のロマン・ガリーは会見を開き、ニナの父親は自分であると宣言したが、事件後もFBIに監視されているという妄想を拭えず精神を病んだセバーグは、奇行や自殺を繰り返した末、1979年に40歳の若さで不審な死を遂げた。

元夫ガリーはセバーグの死に際してはまた会見を開き、「彼女を殺したのはFBIだ」と弾劾したものの、翌年には自らの手で命を絶ってしまった。彼が1970年に発表した小説『白い犬』は、黒人であれば誰でも襲うように飼育された白い犬が、1人の白人女優と出会い、普通の犬に戻すべく黒人の調教師に預けられた結果、今度は白人を襲うようになってしまうという末恐ろしい物語だが、同時にセバーグがいかに彼をインスパイアしていたかもひしひし伝わってくる。本当にセバーグを愛していたんだな、ガリーは……。ちなみに、この小説は1982年にサミュエル・フラー監督によって『ホワイトドッグ』として映画化され、セバーグへの献辞が捧げられている。

じゃあ、なんでガリーは愛するセバーグと離婚してしまったかと言ったら、彼女が1968年の『ペンチャー・ワゴン』で共演したクリント・イーストウッドと関係を持ってしまったかららしい。それどころか、ニナの父親がイーストウッドだったという説すらあるんだから驚く。イーストウッドと言えば、『ベンチャー・ワゴン』の43年後に、フーヴァーの生涯を淡々と描いた『J・エドガー』を監督しているのはご存知のとおりだ。本作はレオナルド・ディカプリオ演じるフーヴァーが公式の伝記を作るべく過去を回想し、フラッシュバックでいろいろな出来事が語られるのだが、終盤で実は嘘が紛れ込んでいたと発覚するという、まさに映画と真実の関係をあぶり出す構造になっている。ゴシップに淫するなんてそれこそフーヴァーと同じ穴の狢じゃないかとも思われそうだが、イーストウッドとセバーグの関係を考慮すると、この映画の持つ複雑さがいっそう増してくるように思われてならない。いずれにしても、1895年という年は、映画を考える上で重要な出来事がさまざまに多発した年だったのだ。

そう言えば、今年の干支は丑だったが、牛と言ったら、映画にとってすこぶる重要な動物である、どころか、映画は牛からできているのをご存知だろうか。国立映画アーカイブの主任研究員である岡田秀則さんは著書『映画という《物体X》』に、その衝撃的な真実について書いている。「煎じ詰めれば、映画とはプラスチックの長い帯(フィルムベース)の片面に、感光膜となる乳剤(エマルジョン)を塗布したものである」が「(この)乳剤は、ゼラチンの中に、溶かした感光材料を固定したもの」で「このゼラチン、人工的な合成技術が未だになく、すべて牛骨・牛皮などの動物原料から抽出されている」というのだ! しかも、「ゼラチンは牛一頭からわずか3キロしか取れない」とも。こんなことを言われたら、牛肉を見る目が変わってきそうだ。

ちなみに言えば、リュミエール兄弟の上映会が開催されたのと同時期、日本では文明開化が叫ばれていた。実際、福澤諭吉が”civilization”の訳語として文明開化という言葉を初めて使った『文明論之概略』を発表したのは、1870年のことである。興味深いことに同じ年、福澤は牛馬会社に頼まれ、まだ日本人の舌には珍しかった牛肉や牛乳を摂取を推奨する『肉食之説』なる宣伝文を書いており、これに加勢した仮名垣魯文が翌年、『安愚楽鍋』に「牛鍋食わぬは開化不進奴」、要するに「牛鍋を食わないとは、文明開化の精神に反する時代遅れ者」だと喝破している。そんなこんなで日本人の牛肉食推進運動が活発化し、現在まで続くすき焼きの老舗『人形町今半』の前進である牛鍋屋『今半』(最初の屋号は『今用』だったとも言われている)がオープンしたのが、なんと1895年! 「シネマトグラフ」が日本に渡ってきたのは、例の上映会から間もなくだったと言われているから、要するにこの時期、一方では視覚を通して、他方では味覚を通して、牛カルチャーが日本人に根付きつつあったというわけだ。

てなわけで、映画と牛への日頃の感謝と来年の豊穣への祈りを捧げつつ、今年最後の「マジカルチャーバナナ」を締めくくりたい。来年もよろしくどうぞ。

プロフィール

鍵和田啓介

ピックアップ

PROMOTION

胸躍るレトロフューチャーなデートを、〈DAMD〉の車と、横浜で。

DAIHATSU TAFT ROCKY

2024年12月9日

PROMOTION

「Meta Connect 2024」で、Meta Quest 3Sを体験してきた!

2024年11月22日

PROMOTION

うん。確かにこれは着やすい〈TATRAS〉だ。

TATRAS

2024年11月12日

PROMOTION

ホリデーシーズンを「大人レゴ」で組み立てよう。

レゴジャパン

2024年11月22日

PROMOTION

〈バレンシアガ〉と〈アンダーアーマー〉、増幅するイマジネーション。

BALENCIAGA

2024年11月12日

PROMOTION

人生を生き抜くヒントがある。北村一輝が選ぶ、”映画のおまかせ”。

TVer

2024年11月11日

PROMOTION

レザーグッズとふたりのメモリー。

GANZO

2024年12月9日

PROMOTION

〈ティンバーランド〉の新作ブーツで、エスプレッソな冬のはじまり。

Timberland

2024年11月8日

PROMOTION

〈adidas Originals〉とシティボーイの肖像。#9

高橋 元(26)_ビートメイカー&ラッパー

2024年11月30日

PROMOTION

〈ハミルトン〉はハリウッド映画を支える”縁の下の力持ち”!?

第13回「ハミルトン ビハインド・ザ・カメラ・アワード」が開催

2024年12月5日

PROMOTION

タフさを兼ね備え、現代に蘇る〈ティソ〉の名品。

TISSOT

2024年12月6日

PROMOTION

〈バーバリー〉のアウターに息づく、クラシカルな気品と軽やかさ。

BURBERRY

2024年11月12日

PROMOTION

この冬は〈BTMK〉で、殻を破るブラックコーデ。

BTMK

2024年11月26日

PROMOTION

メキシコのアボカドは僕らのアミーゴ!

2024年12月2日

PROMOTION

〈ハミルトン〉と映画のもっと深い話。

HAMILTON

2024年11月15日