#50 夏のTシャツ事情と音声スナップ。

2023年7月22日

第50話(!)となる今週は、今夏のTシャツの選び方について会議中です。会議でもないか。個性を出したり消したりできる万能な無地Tか、思想を軽めにプレゼンテーションできるプリントTか、もしくは最近見かけないピチピチタイトなVネックの黒T(いるところにはいる……)か、まあ、世の中にはいろんなTシャツがあるけれど、僕らは今何を着ればいいのだろうか? Tシャツの脱ぎ方についても討論中。出演者/宮本賢(POPEYE Webエディトリアルディレクター)、国分優(POPEYE Webクリエイティブディレクター)、トロピカル松村(編集者/POPEYE Webライター)

ピックアップ

PROMOTION

新しい〈グラミチ〉を着て、街へ海へ。

GRAMICCI

2024年3月29日

PROMOTION

〈adidas Originals〉とシティガールの肖像。

#2 Erika Murphy(24)_Musician

2024年4月11日

PROMOTION

特別な〈ル ラボ〉が京都にオープン。

2024年4月5日

PROMOTION

柚木沙弥郎の作品と老舗の技術が詰まった〈セル〉のランドセル。

2024年3月29日

PROMOTION

街も山も〈THE NORTH FACE〉のレインブーツ『TNF Rain Boots GORE-TEX』があれば。

2024年3月30日

PROMOTION

〈アウトドアプロダクツ〉はこうでなきゃ! ゆるくてタフで機能的なアメリカ製バッグ。

OUTDOOR PRODUCTS

2024年3月29日

PROMOTION

〈ナナミカ〉とオルカ

nanamica

2024年3月29日

PROMOTION

〈ティンバーランド〉スリーアイの魅力を長谷川昭雄さんに尋ねた。

Timberland

2024年4月24日

PROMOTION

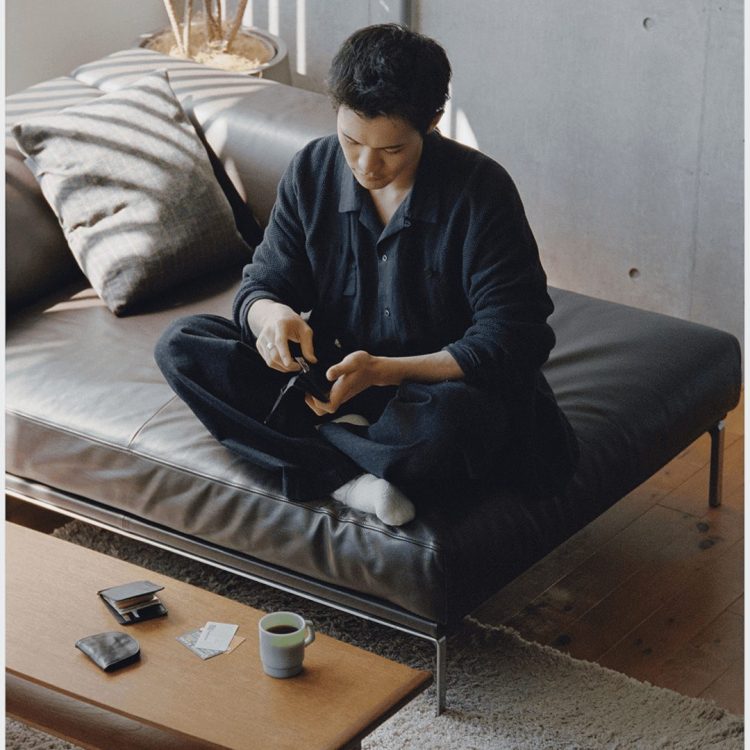

春の早朝は〈イル ビゾンテ〉のキャニオンレザーとともに。

IL BISONTE

2024年4月11日

PROMOTION

懐かしいけど、新しい。〈VANS〉の「NEW JAZZ」にターコイズブルーが登場。

ABC-MART

2024年3月29日

PROMOTION

〈KEEN〉の代名詞「UNEEK」が10周年。進化を続けるニュースタンダードを履きこなす。

Created by GINZA

2024年4月12日

PROMOTION

〈マーガレット・ハウエル〉と東京の雨。

2024年4月9日

PROMOTION

100周年を迎えた〈カルティエ〉の「トリニティ」リング。

Cartier

2024年4月9日